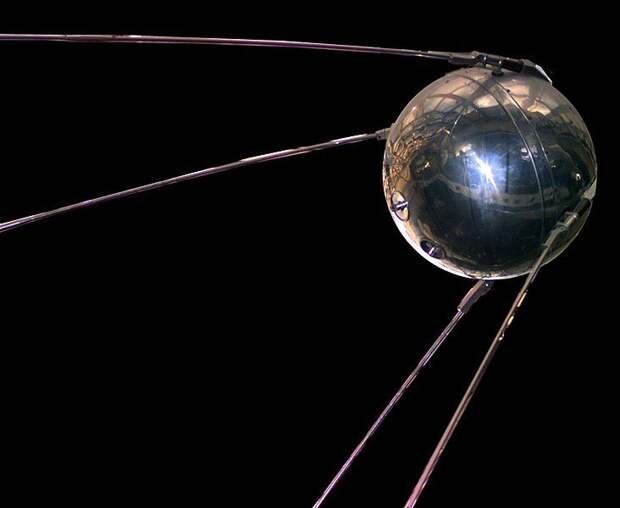

Он был невелик и несложен – в наши дни такие называют «микроспутниками» и запускают сразу по несколько штук одной ракетой-носителем. Главной задачей первого запуска было опережение конкурентов. Кроме того, первый спутник, запущенный в космос, должен был убедить правительство СССР в том, что он… нужен

Сейчас, когда по данным немецкой компании Statista, вокруг\u000AЗемли вращается 4877 спутников самого разного назначения, трудно поверить, что\u000Aдалеко не все советские начальники понимали, что скоро не смогут без них\u000Aобойтись.

В XVII\u000Aвеке Ньютон открыл закон всемирного тяготения и законы небесной механики. Из\u000Aних следовало, что тело, движущееся с определенной скоростью, не улетит в\u000Aкосмическое пространство и не упадет на Землю, а будет удерживаться на\u000Aоколоземной орбите. Сэр Исаак Ньютон сам предлагал с самой высокой в мире горы\u000Aвыстрелить горизонтально из мощной пушки, задав ядру такую скорость, чтобы оно\u000A«не успевало упасть» и вращалось бы вокруг Земли, уравновесив собственную\u000Aцентробежную и гравитационную силу планеты.

Но зачем?

Первые мечты о спутниках

Идея придать такую скорость искусственному спутнику в стволе\u000Aартиллерийского орудия оказалась мертворожденной – редкий материал выдержит\u000Aчудовищные перегрузки во время разгона снаряда в стволе, а смысла забрасывать в\u000Aнебо обычную железку или камень нет никакого. Вот реактивный двигатель мог бы заменить\u000Aи пушку, и гору, и разогнать тело до нужной скорости постепенно.

Американец Эдвард Хейл опубликовал повесть «Кирпичная Луна»\u000Aв 1869 году. По ее сюжету искусственная сфера из кирпича диаметром в 200 футов,\u000Aзапущенная параллельно нулевому меридиану, уже помогала кораблям в океане точно\u000Aопределять долготу. Всего же таких «лун» предполагалось запустить четыре, чтобы\u000Aони были видны с любой точки на земном шаре. Хейл, таким образом, предсказал GPS и\u000AГЛОНАСС. Оказавшиеся на кирпичной луне люди общались с Землей при помощи азбуки\u000AМорзе – так были предсказаны еще и спутники связи. Любопытная деталь – кирпич в\u000Aкачестве материала для спутника был взят из-за его огнеупорных качеств, с\u000Aучетом нагревания «луны» в процессе запуска.

У теоретиков вопросов оставалось немало даже накануне\u000Aзапуска первого искусственного спутника Земли.

В каких условиях он окажется? Сумеет\u000Aли радиосигнал преодолеть ионосферу? Сможет ли работать на орбите сложная\u000Aаппаратура? И, страшно сказать – выдержит ли полет живое существо? Для\u000Aпрактиков вопросов было три: какой ракетой доставить первый спутник Земли на орбиту, каким\u000Aон будет и откуда его запускать?

Зачем Королеву понадобилась новая индустрия

В первые послевоенные дни ракетостроение не было\u000Aприоритетной сферой в СССР. Советское руководство, оглядывалось на прошедшую\u000Aвойну, его интересовали понятные вещи: реактивные самолеты, дальнобойная\u000Aартиллерия, танки. Даже системы связи или радары оказывались на втором месте. Август\u000A1945 года все изменил.

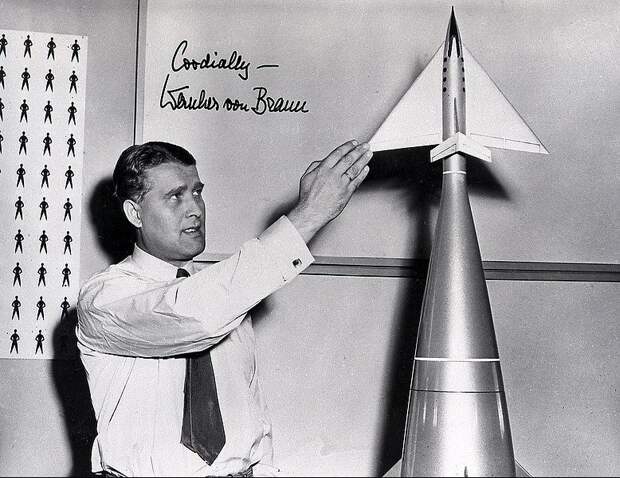

Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки показала, что у СССР нет ни\u000Aядерного оружия, ни средств его доставки. Насторожила и американская операция Paperclip -\u000A«Скрепка», в ходе которой спецслужбы вывезли в США около двух тысяч немецких\u000Aракетостроителей и главного немецкого ракетчика Вернера фон Брауна.

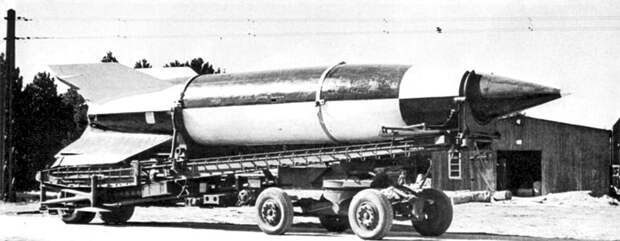

После войны лучшей ракетой в мире была немецкая Фау-2. В\u000Aсентябре 1945 года в Германию был немедленно направлен советский конструктор\u000AСергей Павлович Королев. После знакомства с немецким изделием у него сразу\u000Aпоявился план его усовершенствования. Однако пришел приказ – не создавать\u000Aнового, только копировать трофейный образец на советских производственных\u000Aмощностях.

И этот приказ оказался вполне разумным. Уровень производства\u000Aв СССР был очень низок. Одних только марок стали при изготовлении Фау-2 в\u000AГермании использовали 86, а все, что могла предложить советская индустрия – 32\u000Aмарки. В Германии использовали 59 сплавов цветных металлов – в СССР смогли\u000Aсоздать лишь 21, резин и пластмасс требовалось 87 видов – в наличии было 48.\u000AГрафитные немецкие рули сделать было вообще невозможно – технология вовсе\u000Aотсутствовала. Требовалось создать практически с нуля новую отрасль\u000Aпромышленности с чрезвычайно высокими стандартами качества и новейшими\u000Aтехнологиями. Производство советской ракеты Р1 – модифицированной копии Фау-2 –\u000Aпослужило импульсом для создания такой отрасли. Лучших инженеров и рабочих высокой\u000Aквалификации собирали по всем отраслям и вербовали на секретные предприятия.\u000AУже в 1950 году ракета Р-1 была принята на вооружение, было запущено ее\u000Aсерийное производство – но этого было явно недостаточно. СССР уже располагал\u000Aядерным оружием, только потенциальный противник находился в другом полушарии, а\u000AФау-2 – это всего лишь триста километров дальности. Запуск первого искусственного спутника Земли уже не был чем-то невозможным.

В новом проекте Р-2 Королев предложил внести в конструкцию\u000Aотделяемый блок, который мог нести как боевую ядерную «начинку», так и спутник\u000Aс научной аппаратурой. Заказчик требовал средство доставки ядерного заряда на\u000Aрасстояние до 8000 км, межконтинентальную баллистическую ракету - оружие, а не какой-то\u000Aнаучный аппарат. То, что такая ракета может иметь двойное назначение, нести\u000Aлибо смертельный заряд, либо космический спутник, понимали специалисты, но не\u000Aгенералы, и уж тем более не партийные бонзы.

«Семерка», которая может все

Между тем, Королев уже знал, какой должна быть главная\u000Aракета его жизни. Несколько усовершенствований Фау-2 были для него трамплином к\u000Aсобственному, уникальному проекту. Вместе с Михаилом Клавдиевичем Тихонравовым он\u000Aначал работу над составным, или «пакетным» носителем, которому суждено будет\u000Aстать прославленной Р-7. Он ней однажды член-корреспондент РАН Святослав\u000AСергеевич Лавров емко скажет: «Фау-2 и Р-7 разнятся\u000Aпримерно так же, как мопед и гоночная машина\u000Aкласса Формула-1».

Для достижения космических скоростей ракета должна быть\u000Aмногоступенчатой. Последовательное соединение ступеней делает ракету громоздкой\u000Aи хрупкой. Кроме того, когда одна ступень выработает топливо и отделится, как\u000Aвторая запустит свои двигатели? Несвоевременный пуск чреват аварией.

Королев и Тихонравов нашли новое концептуальное решение –\u000Aобъединить двигатели в «пакет»: первая ступень представляла собой четыре\u000Aраздельных блока, на жаргоне ракетостроителей – «морковки», которые\u000Aсамостоятельно крепились ко второй ступени. Момент запуска двигателя второй\u000Aступени «вынесли за скобки» - все двигатели запускались одновременно. Когда\u000Aпервая ступень отрабатывает свой ресурс, ее тяга ослабевает, отстегиваются механические\u000Aкрепления, и «морковки» отделяются от рвущейся вперед второй ступени\u000Aмеханически. Они соскальзывают, а вторая ступень продолжает полет без рывков и\u000Aперегрузок. Окончательный «отскок» четырех модулей первой ступени происходит,\u000Aкогда «газ наддува» - газ, создающий давление в баках с топливом и окислителем\u000A– выпускается и отталкивает их от корпуса центрального блока.

Конструкция получила название «Крест Королева». Также\u000AКоролев отказался от газоструйных рулей (тех самых, графитовых) и установил на\u000Aвсех модулях рулевые двигатели. Это только главные новшества, чтобы просто\u000Aописать все подробно, дилетанту нужно не меньше времени, чем гениальным\u000Aконструкторам из ОКБ-1 потребовалось на их решение. Новая двухступенчатая\u000Aмежконтинентальная баллистическая ракета получила название Р-7, она же на жаргоне\u000Aракетостроителей «Семерка». Ее конструкция предусматривала отделяющуюся\u000Aголовную часть массой в три тонны, дальность полета составляла 8000 километров.

21 августа 1957 года «семерка»\u000Aдоставила груз на расстояние 6500 км в безлюдный район на Камчатке.\u000AИзготавливали «семерку» и другие ракеты из этого семейства на заводе «Прогресс»\u000Aв Куйбышеве (ныне – Самаре). Сейчас увидеть ракету Р-7 проще всего на ВДНХ в\u000AМоскве.

Как Эйзенхауэр ускорил запуск советского спутника

При испытаниях выяснилось, что пока о военном применении\u000Aговорить рано – при снижении в плотных в слоях атмосферы отделяющийся модуль\u000Aсгорел без остатка. На разработку защиты требовалось небольшое - но время.\u000AКоролев воспользовался этим и предложил Хрущеву использовать две уже\u000Aпостроенные «семерки» для запуска первого искусственного спутника Земли – его\u000Aвозвращать на Землю не было нужно.

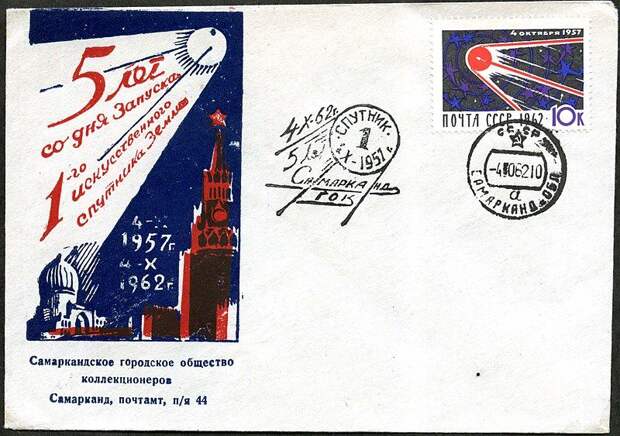

Разговоры о спутниках во всем мире вели все чаще и громче. 4 октября 1954 г. в Риме решением ученых 67\u000Aстран 1957 год был объявлен Международным Геофизическим Годом. Тут же приняли\u000Aрезолюцию с призывом «рассмотреть вопрос о запусках небольших искусственных\u000Aспутников Земли, об их научных приборах и новых проблемах, связанных с\u000Aпроведением экспериментов на ИСЗ, таких, как электропитание, телеметрия и\u000Aориентация».

Хрущёва было бы трудно убедить, но неожиданно помогли…\u000Aамериканские ученые, «переехавший» в Америку Вернер фон Браун и сам президент\u000AСША Дуайт Эйзенхауэр. 29 июля 1955 года Национальная Академия Наук и\u000Aнациональный научный фонд США заявили, что через два года запустят первый в\u000Aмире спутник в честь Международного геофизического года. Затем журнал Colliers начал публикацию\u000Aсерии статей фон Брауна о пользе американских спутников и скором их запуске. И\u000Aнаконец Эйзенхауэр официально объявил, кто вскоре американцы отправят в небеса\u000Aпервую «искусственную Луну». Этого уже нельзя было игнорировать, и 30 августа\u000A1955 года была утверждена комиссия для разработки советской программы ИСЗ -\u000Aискусственного спутника Земли под председательством академика АН СССР Мстислава\u000AВсеволодовича Келдыша. Если раньше Королева сдерживали, то теперь начали\u000Aторопить. Академик Леонид Иванович Седов на шестом конгрессе Международной астронавтической\u000Aфедерации в Копенгагене в августе 1955 сообщил на пресс-конференции, что\u000AСоветский Союз во время Международного геофизического года запустит возможно не\u000Aодин, а несколько спутников. Первый спутник СССР должен был оказаться на орбите раньше американского - теперь это было государственным заданием.

Что положить в первый спутник?

Конструкторы рассматривали три типа спутника – один массой\u000Aот 200 до 300 кг, с комплектом исследовательской аппаратуры, второй – той же\u000Aмассы, но с системой жизнеобеспечения и местом для размещения живого существа\u000A(собаки, высотой в холке не больше 36 см и весом не более 6 кг). Третий вариант\u000Aпредусматривал самый скромный аппарат с минимумом «начинки». Нужно было выбрать, каким станет первый спутник в космосе.

И первым искусственным спутником Земли стал ПС-1, или «Простейший\u000Aспутник -1», основную работу по его проектированию провел соратник Королева\u000AМихаил Клавдиевич Тихонравов.

Аппарат представлял собой сферический алюминиево-магниевый\u000Aкорпус из двух оболочек толщиной 2 мм, стыковочные шпангоуты соединялись между\u000Aсобой 36 шпильками. Герметичность обеспечивала прокладка из вакуумной резины\u000Aпрямоугольного сечения. Корпус заполнили азотом под давлением 1,3 атмосферы.

Ко внешней оболочке крепились две парные антенны штырькового\u000Aтипа (2,4 м для УКВ диапазона и 2,9 – для КВ) расходящиеся под углом 70°.\u000AВнутри корпуса находилось радиопередающее устройство Д-200, термореле и система\u000Aпринудительного охлаждения – проще говоря, вентилятор, серебряно-цинковые\u000Aаккумуляторы датчики температуры и давления и коммутирующие устройства. Общая\u000Aмасса спутника – 83,6 кг, из них 50 кг – источники питания. Вентилятор\u000Aвключался от термореле при температуре выше +30 °С и выключался при\u000Aпонижении до +20-23 °С. Аппаратура включалась блокировочным контактом при\u000Aотсоединении спутника от ракеты-носителя.

Радиостанция Д-200, вещала поочередно на частотах 20,005 и\u000A40,002 МГц, частоты переключало электромеханическое реле. В радиостанции\u000Aиспользовались лампы, поскольку транзисторы были в том время ненадёжными и\u000Aмаломощными. Частоты были выбраны, чтобы их могли принимать радиолюбители во\u000Aвсем мире. Для профессиональных станций достаточно было и в сто раз меньшей\u000Aмощности, но первый спутник Земли был запущен доля того, чтобы его услышали и даже увидели все.

Место Байконур, время - октябрь

Первый искусственный спутник земли предполагалось запустить\u000Aс полигона в Казахстане, неподалеку от станции Тюра-Там. Там уже была\u000Aоборудована стартовая площадка для Р-7, куда более сложная чем стартовый стол\u000Aдля Р-1 и Р-2. Место идеально подходило,\u000Aпоскольку поблизости не было никаких населенных пунктов, ракеты взлетали над\u000Aбезлюдной местностью, а территория позволяла расширять площадь полигона почти\u000Aбез ограничений. Сейчас он известен всему миру, как Байконур, хотя поселок\u000AБайконур расположен в трехстах километрах от него. В расчете траектории ПС-1\u000Aпринимал участие будущий летчик-космонавт СССР Георгий Михайлович Гречко.\u000AЗапуск первого советского спутника был намечен на 6 октября 1957 года.

Неожиданно пришла информация, что американцы собираются вывести\u000Aв космос свой спутник, как и советские учёные – шестого октября. Счет в гонке\u000Aпошел на часы. Сергей Павлович Королев, как вспоминает Георгий Гречко, тут же\u000Aпозвонил в Комитет Госбезопасности, но там не смогли ни подтвердить этими\u000Aсведения, ни опровергнуть. Королев взял на себя ответственность и нешуточный\u000Aриск – его решением запуск первого искусственного спутника состоялся на двое суток раньше.

Три, два, один…

Первый искусственный спутник земли был запущен 4 октября\u000A1957 года в 22 часа 28 минут 34 секунды по московскому времени – и этот момент\u000Aстал началом космической эры человечества. Не обошлось без волнений – двигатель\u000Aодного из модулей первой ступени запустился с задержкой. Продлись она на\u000Aсекунду больше – и ракета бы не взлетела. Но двигатель «прокашлялся» и через 4\u000Aминуты 55 секунд ракета вышла на околоземную орбиту, через 20 секунд, когда\u000Aспутник отделился от корпуса второй ступени, заработал передатчик.

Первый рукотворный спутник Земли вышел на круги своя: апогей\u000A947 км, перигей 228 км, время полного оборота 96 минут 12 секунд. Он\u000Aпросуществует ровно три месяца, и сгорит в верхних слоях атмосферы, совершив\u000A1440 витков.

Неожиданная слава академика Седова

Как научный модуль, ПС-1 принес небольшие результаты, хотя\u000Aсам факт его запуска был огромным событием. Однако его пропагандистский эффект\u000Aбыл огромен. Космосом заболело все человечество, по всему миру радиоспортсмены\u000Aловили сигналы нового небесного тела, как к музыке прислушивались к эфирным звукам "бип-бип". На улицах посмотреть на него\u000Aвыстраивались толпы людей – хотя видно было, собственно, не сам спутник, а\u000Aлетевший рядом модуль второй ступени. Сам же спутник наблюдать можно было\u000Aтолько как звезду шестой величины, на предельных возможностях невооруженного глаза.\u000AУже через месяц, третьего ноября в космос отправился уже не простейший спутник\u000A– а Спутник-2, причем с «пассажиркой» - собакой по кличке Лайка. Этот запуск,\u000Aувы, открыл и счет жертв покорения космоса: собака погибла уже на первых\u000Aвитках, прожив на орбите не более пяти часов.

Когда был запущен первый\u000Aкосмический спутник, он послужил всемирной\u000Aславе советской науки и стал причиной сразу двух несправедливостей по отношению\u000AСергею Павловичу Королеву. Создателя первого космического аппарата хотели\u000Aнемедленно номинировать на Нобелевскую премию, но Хрущев не назвал его фамилию\u000Aиз соображений секретности, назвав покорителем космоса весь советский народ. А\u000Aотцом спутника в мире довольно долго считали… \u000Aакадемика Седова, который только сказал о нем несколько слов в\u000AКопенгагене. Бывает и так.

Как запускают современные спутники связи, читайте в материале о флотилиях OneWeb и Starlink:

Сommons.wikimedia.org, Concierge.2C (CC BY-SA), NASA, Музей Космонавтики, Anizotropia

Свежие комментарии